Monografia – No. 41Come affermare la fede cristiana?

Dalle professioni di fede antiche

alla vita di oggi

a cura di

Ernesto Borghi

contributi di

Nausicaa Marchiori – Luigi Sandri – vittorio Secco

Editoriale

Professare la fede cristiana oggi: perché?

Che cosa è la fede della rivelazione ebraico-cristiana? Moltissime energie intellettuali e una sterminata serie di strumenti bibliografici sono state e sono dedicate alla trattazione di questo interrogativo e alle risposte relative. Se ci si concentra sulla rivelazione biblica, una definizione sintetica, ma non superficiale potrebbe essere la seguente: la fiducia nell’amore del Dio del Sinai e di Gesù Cristo verso gli esseri umani.

In particolare dalla raccolta neotestamentaria (I-II sec. d.C.) non arriva l’idea di un apprendimento intellettuale di contenuti dottrinali, ma una prospettiva esistenziale che mette in gioco l’intero essere umano. Se consideriamo la questione in modo più articolato possiamo esprimerci siteticamente così.

• Fede/credere nel Dio del Sinai e di Gesù Cristo è, da un lato, fiducia/affidamento a Dio ad immagine e somiglianza della fiducia e affidamento di Gesù Cristo al Padre. Tale affidamento di Gesù di Nazareth a Dio Padre si fonda sull’amore che il Figlio e il Padre nutrono l’uno per l’altro;

• fede/credere nel Dio del Sinai e di Gesù Cristo è fiducia/affidamento a Dio che si realizza nell’amore degli esseri umani tra loro.

Tutto ciò significa che fede e amore sono inscindibili (cfr., per es., Gal 5,6). Non si può essere credenti cristiani credibili, se la propria fiducia in Dio non si concretizza in scelte d’amore quotidiano e fattivo per gli altri, dai propri cari a tutti coloro che si incontrano sulle strade della propria esistenza.

Ogni adesione solo intellettuale alle affermazioni di fede e ogni separazione tra la partecipazione ai riti e i comportamenti giornalieri prima, durante e dopo tale partecipazione non c’entrano alcunché con l’essere discepole e discepoli del Dio di Gesù Cristo, anzi sono segni indiscutibili di infedeltà ad una effettiva relazione di fede con Dio.

Se leggiamo le professioni di fede che ancora oggi in tante chiese vengono proposte ogni domenica, possiamo chiederci se quanto si è detto sin qui sia la base di quanto i Padri hanno considerato, discusso e messo per iscritto nei concili dei secoli IV e V d.C.

Quando, nei momenti di culto e di preghiera, la fede cristiana è proclamata attraverso professioni di fede storicamente assai autorevoli come anzitutto il simbolo niceo-costantinopolitano1, si ha l’impressione che questa radice biblica sia difficile da cogliere o, meglio, che le si siano sovrapposti concetti che rendono difficile una comprensione effettiva di quello che si sta proclamando, a meno di non disporre di una cultura filosofica e teologica antica di alto livello. Sarebbe, infatti, sufficiente interpellare le persone che, per esempio, escono da una celebrazione in cui il testo appena menzionato è stato proclamato da pochi minuti chiedendo loro qualche informazione circa le parole pronunciate per trovarsi di fronte probabilmente a sconcerto, difficoltà, dubbi.

Certo: non si può né si deve generalizzare, ma dalle generazioni anziane alle più giovani, con tutte le differenze culturali sviluppatesi nel corso di vari decenni (per esempio, dai primi decenni del XX secolo ad oggi) spesso si coglie non il rifiuto puro e semplice nei confronti della fede cristiana, ma la necessità di sentire questa ricchezza di una tradizione molto antica assai più vicina alla propria esistenza e ai valori che la contrassegnano. Ancora una volta è quindi questione di relazione tra fede cristiana e cultura, cioè di inculturazione della fede, al di là di qualsiasi fondamentalismo e tradizionalismo, come anche di ogni sperimentalismo che rischiasse di eliminare il “bambino” della fiducia nel Dio del Sinai e di Gesù Cristo con l’“acqua sporca” di atteggiamenti, che risultano oggi autoritari, e di concezioni spirituali che appaiono rigide, astratte, fredde.

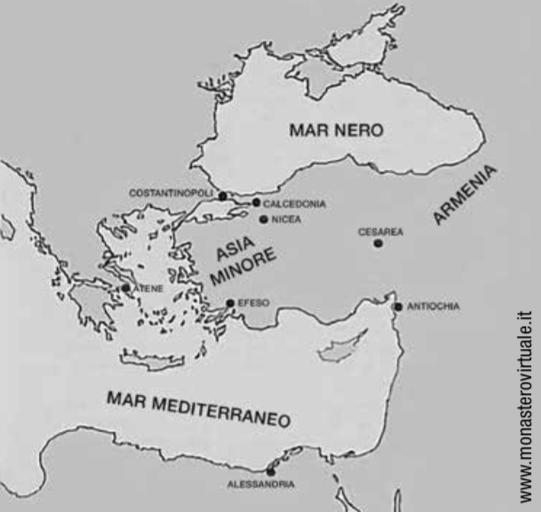

D’altra parte è importante chiedersi come si è arrivati dalla fede variamente espressa a partire dai pur multiformi libri biblici e, in specifico, neotestamentari, culturalmente radicati nella cultura ebraica, a quella che è manifestata in epoca patristica e, in particolare, nelle professioni dei primi secoli cristiani. Indubbiamente anche questi esiti furono frutti dell’inculturazione che visse un messaggio concepito dapprima in un linguaggio e in categorie semitiche, il quale fu annunciato in un mondo di tradizione greca con categorie del tutto diverse2. Dal II secolo in poi, infatti, sono delle menti greche e, comunque, non radicate nella cultura ebraica a riflettere «sulla persona del Cristo, sulle sue qualità di Figlio di Dio, sulle possibilità e sulle modalità della sua incarnazione. Esse si sono poste delle questioni di comprensione e hanno sollevato nuove obiezioni, nel nome di una ragione filosofica che procedeva in modo diverso dalla ragione ebraica»3

Inculturazione ed attualizzazione della fede: due questioni che il cristianesimo, religio illicita sino al 313 d.C. e poi religione di Stato nello scorcio finale del IV secolo, vede affrontate da vari teologi, a Oriente e a Occidente, in una società in cui una minoranza sapeva leggere e scrivere. Essi, come e più di quanto avvenne nel passaggio dalla cultura ebraica alla lingua greca dei Settanta e dei testi neotestamentari, dovettero utilizzare termini di un linguaggio filosofico per elaborare una versione del messaggio cristiano culturalmente sostenibile nelle loro epoche. Dichiarazioni di fede complesse su sostanza, ipostasi, nature, persone consustanziali sono biblicamente fondate? Sovente sì, ma i potenti e spesso paradossali testi biblici vengono interpretati e talora superati nello sforzo di inculturazione in chiave indoeuropea4. E l’onnipotenza divina è un dato biblico o una caratterizzazione filosofico-politica?5 E le domande potrebbero moltiplicarsi…

Nelle prossime pagine ci limiteremo a offrire una fondata e sintetica ricostruzione dei passaggi salienti del percorso che ha condotto alle formulazioni di fede espresse nelle professioni di fede del IV e V secolo, narrazione opera, in larga misura, di Luigi Sandri. Fatto questo, presenteremo delle riflessioni che ci aiutino a far comprendere quale valore tali professioni hanno nella nostra contemporaneità, non soltanto nel senso storico, ma nel rapporto con la cultura e vita di oggi (si esprimeranno, da un punto di vista cattolico, Nausicaa Marchiori e da un’angolatura protestante Vittorio Secco).

Non intendiamo proporre nuove professioni di fede, quantunque ne esistano di interessanti che cercano di attualizzare seriamente i dati originari secondo una comprensibilità contemporanea6, proprio perché anche chi dà testimonianza di ciò in cui afferma di credere, deve farsi capire qui e ora da chi lo ascolta o lo legge e deve parlare un linguaggio che si riesca a comprendere7. A partire dal riconoscimento del primo grande lavoro di attualizzazione culturale della fede operata dai Padri dal II secolo al V, confidiamo di riuscire a mostrare quanto l’esigenza di una fede cristiana inculturata ed attualizzata sia da soddisfare anche nel nostro tempo. Esso è così diverso e, comunque, non meno culturalmente e religiosamente frammentato rispetto a quelle fasi dell’antichità mediterranea e mediorientale.

Non intendiamo cedere alla tentazione del “nuovismo teologico”, che immagina che la nostra epoca debba dimenticare o stravolgere quello che quei teologi fecero con determinazione e creatività e con la fedeltà alla rivelazione biblica propria dei loro strumenti culturali e dei loro intendimenti religiosi. D’altra parte occorre che evitiamo anche il rischio di dover guardare alle pur autorevolissime teologie dei primi secoli cristiani come forme di inculturazione della fede necessariamente efficaci, in quegli unici termini, per ogni tempo8.

In definitiva l’interrogativo da cui parte questo numero della nostra rivista è il seguente: perché continuare a proclamare la fede cristiana con formulazioni, per certi versi, assai lontane dalla sensibilità religiosa e culturale della maggioranza dei nostri contemporanei? A questa e ad altre domande cercheranno di dare qualche risposta le prossime pagine.

Ernesto Borghi

2 Cfr. B. Sesboüé, Credere, tr. it., Queriniana, Brescia 2000, pp. 337-339.

4 Cfr., per es., S.G. Hall, La Chiesa dei primi secoli, tr. it., Claudiana, Torino 2007, 1, pp. 264-267.

5 Cfr., per es., A.E. Mc Grath, Teologia cristiana, tr. it., Claudiana, Torino 20102, pp. 259- 263; S. Vitalini, Dio soffre con noi? Il mistero del male nel mondo, lameridiana, Molfetta (BA) 20202, pp. 75-84; J. Werbick, Contro le false alternative. Nulla di umano è estraneo alla fede cristiana, tr. it., Queriniana, Brescia 2024, pp. 196-203.

> estratto Monografia no. 41 (pdf)

Ordina libro

Richiedi informazioni o ordina il libro compilando questo formulario